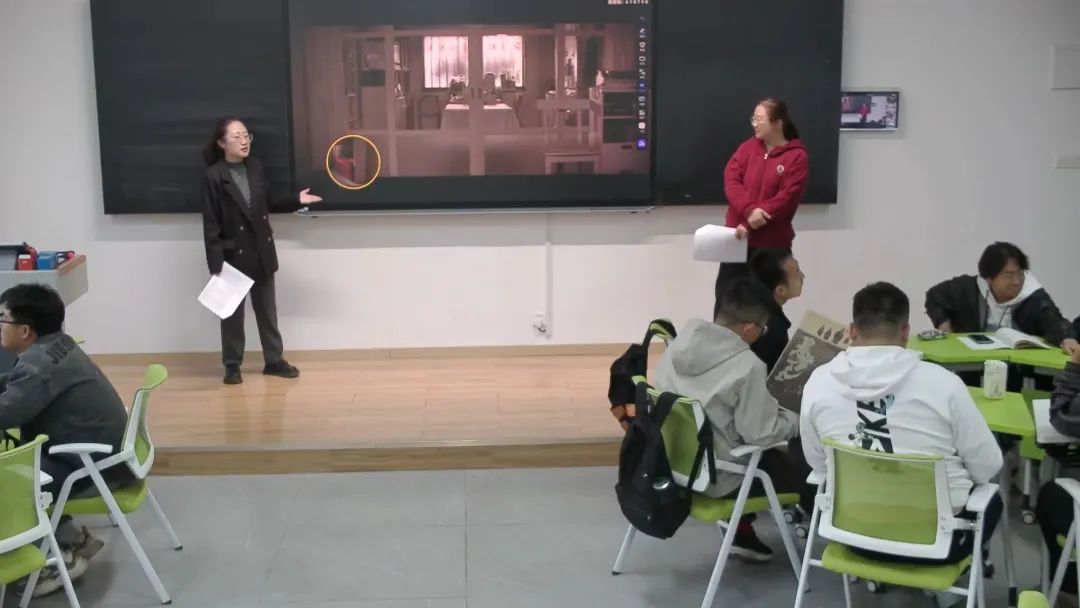

当数学天才的孤独与荧幕光影交织,当心理学的理性碰撞电影艺术的感性,一场别开生面的双师课堂在智慧影像教室徐徐展开。4月15日,电影评论中心周立萌与远景学院杨晓玲两位老师以《嫌疑人X的献身》为媒介,带领同学们跨越小说与电影的叙事边界,在跨学科对话中探寻“emo”情绪的破局之道,为青春注入一剂心灵的清醒药。

“你会因为哪些原因emo?A.做不出题,B.找不到对象,C.明星塌房……”课程伊始,一份匿名问卷被投上智慧教室的大屏,学生们的手机瞬间被选项点亮。有人盯着“不被理解”的选项沉默,有人因“明星塌房”的诙谐表达笑出声。心理学教师杨晓玲滑动实时统计结果:“看,票数最高的‘不被理解’,正是石神自杀前的心境。”——一场关于孤独的共鸣,在数据中悄然生长。

“你会因为哪些原因emo?A.做不出题,B.找不到对象,C.明星塌房……”课程伊始,一份匿名问卷被投上智慧教室的大屏,学生们的手机瞬间被选项点亮。有人盯着“不被理解”的选项沉默,有人因“明星塌房”的诙谐表达笑出声。心理学教师杨晓玲滑动实时统计结果:“看,票数最高的‘不被理解’,正是石神自杀前的心境。”——一场关于孤独的共鸣,在数据中悄然生长。

当周立萌老师邀请学生共读石神自杀前的小说片段时,教室的白板变成了一张巨大的“情绪心电图”。学生们用荧光笔勾画刺痛人心的句子:“他已毫无留恋。没有理由寻死,也没有理由活着,如此而已。”杨晓玲老师提到,面对生活中难以避免的emo情绪,精准地识别它们,是开始自愈的第一步。

周立萌老师以电影《嫌疑人X的献身》的经典自杀片段为切入点,用逐帧拉片的方式带学生走进石神的心境,一起识别并感受emo的情绪。镜头从石神踩上凳子的双脚缓慢上移,蝉鸣与吉他声交织出夏日的粘稠感,汗珠顺着他的脸颊滑落——这些细节看似平静,却暗涌着巨大的绝望。她指出,导演刻意用日常化的动作(如钉钉子、系绳子)消解死亡的仪式感,转而以冷峻的镜头语言,将石神的孤独具象化为空荡房间里的成堆书籍。

周立萌老师以电影《嫌疑人X的献身》的经典自杀片段为切入点,用逐帧拉片的方式带学生走进石神的心境,一起识别并感受emo的情绪。镜头从石神踩上凳子的双脚缓慢上移,蝉鸣与吉他声交织出夏日的粘稠感,汗珠顺着他的脸颊滑落——这些细节看似平静,却暗涌着巨大的绝望。她指出,导演刻意用日常化的动作(如钉钉子、系绳子)消解死亡的仪式感,转而以冷峻的镜头语言,将石神的孤独具象化为空荡房间里的成堆书籍。

杨晓玲老师则从心理学视角揭开石神行为的深层逻辑:“这不是一场突如其来的崩溃,而是‘存在主义危机’的必然结果。”她引用小说原文“只擅长数学的自己,若不能在此领域有所发展,便没有了存在的价值”,剖析石神将自我价值完全寄托于单一目标的危险性。就像大学生常说“做不出来题就不吃饭!”,这种执念看似励志,实则是用单脚站立的人生——随时可能崩塌。

杨晓玲老师则从心理学视角揭开石神行为的深层逻辑:“这不是一场突如其来的崩溃,而是‘存在主义危机’的必然结果。”她引用小说原文“只擅长数学的自己,若不能在此领域有所发展,便没有了存在的价值”,剖析石神将自我价值完全寄托于单一目标的危险性。就像大学生常说“做不出来题就不吃饭!”,这种执念看似励志,实则是用单脚站立的人生——随时可能崩塌。

“为什么偶像人设崩塌后,粉丝依然疯狂维护?”当老师们抛出“罗志祥事件”案例时,教室响起窸窣的讨论。杨晓玲老师将追星族的心理与石神的守护并置:“粉丝用滤镜美化偶像,就像石神把靖子母女的日常对话当作‘至高仙乐’。”

“为什么偶像人设崩塌后,粉丝依然疯狂维护?”当老师们抛出“罗志祥事件”案例时,教室响起窸窣的讨论。杨晓玲老师将追星族的心理与石神的守护并置:“粉丝用滤镜美化偶像,就像石神把靖子母女的日常对话当作‘至高仙乐’。”

为让学生感知这种扭曲的情感距离,周立萌老师放大电影中“门框切割画面”的镜头:靖子的家以白色空镜出现,而靖子和美里在石神生活里的登场方式总是以一种意想不到的意外降临。“这不是爱情,而是把对方供奉成神龛里的偶像。”杨晓玲老师以“非占有式依恋”理论解释石神对靖子母女的守护:他通过偷听对话、凝视空房间建立情感链接,却拒绝真实互动,这种“瞻仰式”的依恋如同追星,用虚幻的崇高感填补内心的空洞。

为让学生感知这种扭曲的情感距离,周立萌老师放大电影中“门框切割画面”的镜头:靖子的家以白色空镜出现,而靖子和美里在石神生活里的登场方式总是以一种意想不到的意外降临。“这不是爱情,而是把对方供奉成神龛里的偶像。”杨晓玲老师以“非占有式依恋”理论解释石神对靖子母女的守护:他通过偷听对话、凝视空房间建立情感链接,却拒绝真实互动,这种“瞻仰式”的依恋如同追星,用虚幻的崇高感填补内心的空洞。

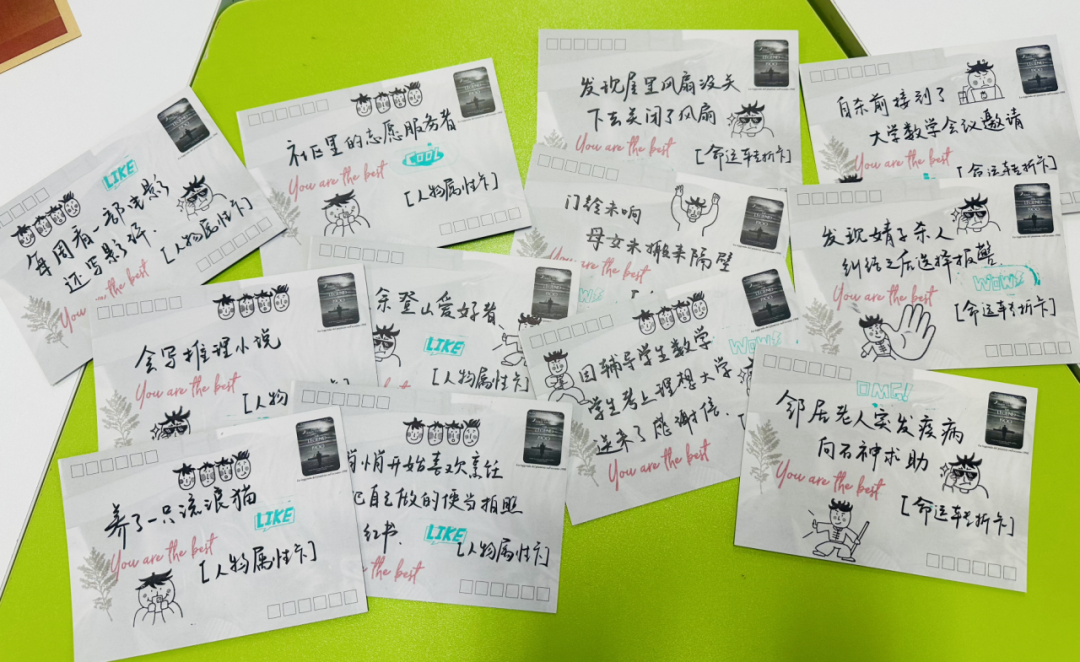

课程尾声,老师们向同学们发放精心制作的“命运转折卡”与“人物属性卡”,并布置了一个有趣的作业,希望同学们可以为石神设计全新的人生结局,扭转他的emo人生。周立萌老师总结:“当你觉得人生只有一条路可走时,记得今天游戏里的石神:抽一张新卡片,给自己写一个新剧本。”杨晓玲则温柔收束:“真正的链接不是将意义寄托在某个幻想中的“救世主”身上,而是允许自己既有裂缝,也有星光。”

课程尾声,老师们向同学们发放精心制作的“命运转折卡”与“人物属性卡”,并布置了一个有趣的作业,希望同学们可以为石神设计全新的人生结局,扭转他的emo人生。周立萌老师总结:“当你觉得人生只有一条路可走时,记得今天游戏里的石神:抽一张新卡片,给自己写一个新剧本。”杨晓玲则温柔收束:“真正的链接不是将意义寄托在某个幻想中的“救世主”身上,而是允许自己既有裂缝,也有星光。”

这堂90分钟的双师课,不仅是一次文学与影像的跨界赏析,更是一场关于自我救赎的心灵实验。当心理学理论与电影艺术在课堂共振,当“emo”被解构为可应对的成长课题,学生们收获的不仅是跨媒介艺术鉴赏的能力,更收获了一把打开心结的钥匙。我们相信,教育的光,终将照亮那些隐秘的角落。

这堂90分钟的双师课,不仅是一次文学与影像的跨界赏析,更是一场关于自我救赎的心灵实验。当心理学理论与电影艺术在课堂共振,当“emo”被解构为可应对的成长课题,学生们收获的不仅是跨媒介艺术鉴赏的能力,更收获了一把打开心结的钥匙。我们相信,教育的光,终将照亮那些隐秘的角落。

编 辑:杨茜然

责 编:周立萌