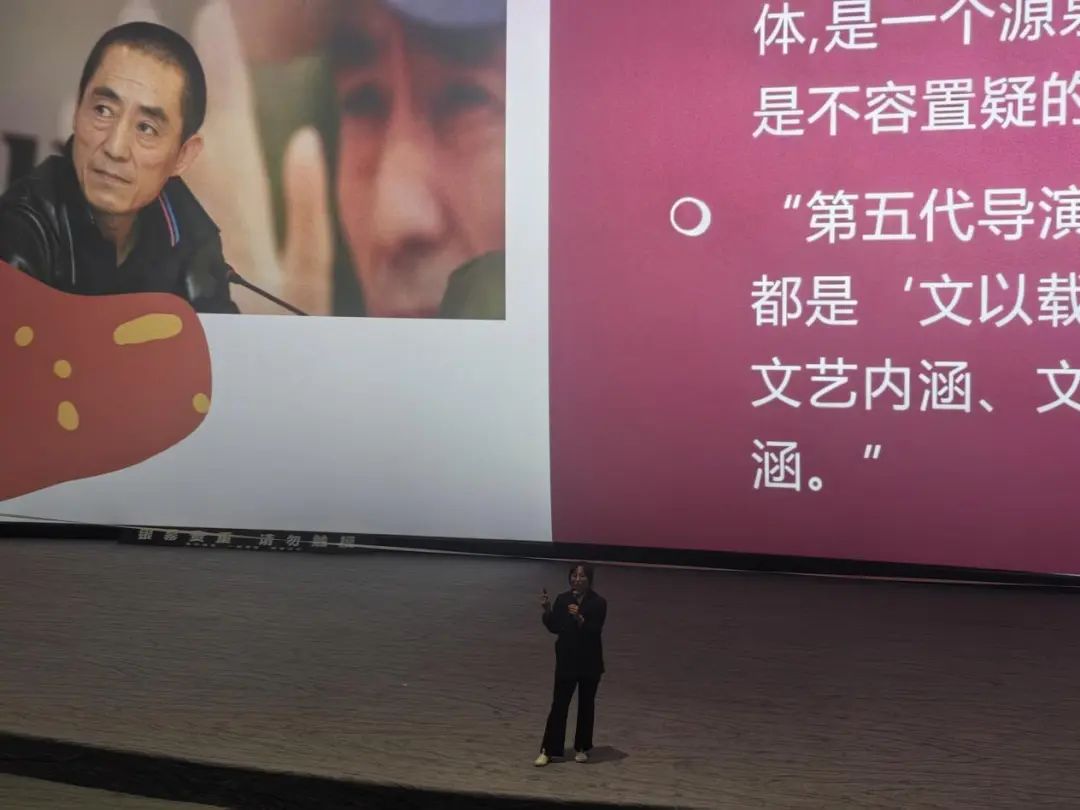

4月9日,电影评论中心教师刘书毓在巨幕厅举办了一场别开生面的电影鉴赏活动,刘老师围绕张艺谋经典影片《大红灯笼高高挂》与苏童原著小说《妻妾成群》展开跨媒介对比分析。本次活动通过深入解读电影改编的艺术策略,揭示文学与影像在主题表达、叙事手法上的异同,吸引了百余名热爱电影的同学参与。

刘书毓老师首先从故事背景的改编切入,指出小说《妻妾成群》以江南水乡为舞台,阴雨连绵的环境烘托出压抑的悲剧氛围,而张艺谋将场景迁移至山西宅院内,利用北方建筑的封闭性与对称性强化封建家庭的囚笼感。电影中新增的“点灯”“捶脚”仪式虽无历史依据,却通过视觉符号(如红灯笼)和听觉符号(如捶脚声)构建了权力规训的隐喻体系,象征男权社会对女性的物化与控制。相较之下,小说以“枯井”为核心意象,暗喻封建礼教“吃人”的本质,两者虽手法迥异,却殊途同归。

刘书毓老师首先从故事背景的改编切入,指出小说《妻妾成群》以江南水乡为舞台,阴雨连绵的环境烘托出压抑的悲剧氛围,而张艺谋将场景迁移至山西宅院内,利用北方建筑的封闭性与对称性强化封建家庭的囚笼感。电影中新增的“点灯”“捶脚”仪式虽无历史依据,却通过视觉符号(如红灯笼)和听觉符号(如捶脚声)构建了权力规训的隐喻体系,象征男权社会对女性的物化与控制。相较之下,小说以“枯井”为核心意象,暗喻封建礼教“吃人”的本质,两者虽手法迥异,却殊途同归。

在人物刻画上,刘老师利用AI技术还原了书中颂莲形象,并带领同学对比了两版颂莲形象的差异:原著中的颂莲接受过新式教育,性格中兼具天真与世故,其堕落过程更具心理层次;而电影通过巩俐的表演强化了她的刚烈与反抗,结局的疯癫更具戏剧冲击力。此外,小说中老爷陈佐千的形象更为具体,而电影刻意隐去其正面镜头,以“缺席的在场”凸显封建大家长的绝对权威。同时,电影将配角如二太太卓云的虚伪与阴谋视觉化,通过演员的表情与台词设计,使权谋斗争更具张力。

小说通过细腻的心理描写展现女性在封建家庭中的精神异化,而电影则以象征手法放大社会批判。例如,电影中“封灯”仪式象征着女性价值的剥夺,四季轮回的叙事结构暗喻悲剧的循环。最后,刘老师总结道:“跨媒介改编并非简单的复刻,而是通过再创作赋予作品新的生命。无论是苏童的‘井’还是张艺谋的‘灯’,都在叩问历史与人性。

小说通过细腻的心理描写展现女性在封建家庭中的精神异化,而电影则以象征手法放大社会批判。例如,电影中“封灯”仪式象征着女性价值的剥夺,四季轮回的叙事结构暗喻悲剧的循环。最后,刘老师总结道:“跨媒介改编并非简单的复刻,而是通过再创作赋予作品新的生命。无论是苏童的‘井’还是张艺谋的‘灯’,都在叩问历史与人性。

学生反馈

学生反馈

Film Review Center & Film Club

网工(专升本)2401班 秦煜承

上下滑动查看

《大红灯笼高高挂》是一部深刻描绘旧时代封建家庭悲剧的电影。影片以独特的视觉风格和的情感刻画,将观众带入了一个充满压抑与挣扎的世界。影片中,大红灯笼成为了权力与地位的象征,它的点亮与熄灭,直接关联着剧中人物的命运起伏。导演巧妙地运用这一元素,揭示了封建礼教下人性的扭曲和女性地位的卑微。颂莲等女性角色,在深宅大院中苦苦挣扎,她们的追求与梦想被无情地扼杀,只能在这片红灯笼映照下的天地间,默默承受着无尽的苦难。影片的画面构图精美,色彩运用独到,每一帧都如同一幅精美的画卷。而那深沉的锣鼓声,更是将观众的心紧紧揪住,让人无法忘怀那一个个悲惨的命运。《大红灯笼高高挂》不仅是一部视觉与听觉的盛宴,更是一部发人深省的艺术佳作,让人在震撼之余,也对那个时代有了更深的思考。

电子(专升本)2401班 李俊龙

上下滑动查看

大红灯笼是影片的核心意象,象征着权力与地位。老爷在哪院过夜,哪院就点灯,捶脚、点菜等特权也随之而来,这让姨太太们为了点亮灯笼不择手段。从颂莲初入陈府时的不屑,到后来为了争宠费尽心思,深刻展现出封建等级制度对人性的扭曲。影片中色彩运用精妙。红色的灯笼与灰暗的庭院形成强烈对比,喜庆的红在压抑的环境中显得格外刺眼,凸显出表面繁华下的腐朽与悲凉。人物服饰也暗藏玄机,颂莲从最初的素色衣衫到后来的艳丽着装,暗示着她内心的变化。张艺谋还大量运用对称构图,规整的宅院、排列的灯笼,营造出秩序感,却也凸显出封建礼教的森严与压抑,人物仿佛被困在无形的牢笼中。《大红灯笼高高挂》以小见大,借深宅大院的故事,深刻批判封建礼教对人性的压抑和摧残,让我们看到旧时代女性无法挣脱的命运枷锁,即便在多年后的今天,依然引人深思。

电子(专升本)2401班 王琪琪

上下滑动查看

影片画面极具艺术感,色彩与构图运用堪称一绝。整体灰暗色调,搭配大红灯笼的艳丽红色,形成强烈视觉冲击。红灯笼象征着女性在封建家庭中的地位与命运,点亮与熄灭,暗示她们的荣辱兴衰。构图上多采用对称式,宅院的方正布局,体现封建家庭秩序的森严,将人物禁锢其中,凸显其渺小与无奈,也暗示着封建礼教的不可撼动。人物塑造鲜明,颂莲从最初的天真叛逆,在封建家庭的权力斗争中,逐渐被扭曲,直至发疯,深刻展现封建礼教对人性的残害。其他几位太太也各具特点,大太太的麻木、二太太的伪善、三太太的反抗,她们的命运交织,共同构成封建女性的悲剧群像。张艺谋通过此片,深刻批判封建礼教对女性的压迫和对人性的摧残。影片结尾,颂莲疯癫,新姨太进门,大红灯笼依旧高高挂起,暗示封建礼教的循环往复,女性命运难以挣脱。这部影片不仅是对过去的反思,也警示着人们关注人性与自由 ,具有深刻的思想内涵与艺术价值。

编 辑:杨茜然

责 编:刘书毓