4月12日-13日,第八届大学通识教育联盟年会暨第六届中国艺术教育论坛在中国美术学院举行。晋中信息学院通识系统8位骨干教师代表参会。此次会议以“艺术、人文与科学:通识教育与人的全面发展”为主题,包括大会“主论坛演讲”、“大会分论坛报告”和“圆桌讨论”、“中国艺术院校校长论坛”三大版块,聚焦人的全面发展,直面当代教育与社会的整体变革,在学科化与跨学科的两种潮流、双重取向中,探讨通识教育与专业教育、知识教育与实践应用、人工智能与艺术人文的内部张力与互动关系。

12日上午主论坛上,与会专家围绕“艺术、人文与科学”主题展开深度探讨。中国美术学院余旭红院长主持开幕环节,他说通识教育应以价值塑造为根本,构建跨学科融合体系,培养具备科学素养与人文情怀的复合型人才。北京大学李猛院长作联盟年度工作报告,在报告中,李院长强调在AI时代,我们面临着AI课程建设以及AI对高等教育冲击的双重挑战,我们需要在伦理规范和教学实践中,积极应对这些挑战,探索在AI时代如何培养全面发展的人才,并构建通识教育的新形。

12日上午主论坛上,与会专家围绕“艺术、人文与科学”主题展开深度探讨。中国美术学院余旭红院长主持开幕环节,他说通识教育应以价值塑造为根本,构建跨学科融合体系,培养具备科学素养与人文情怀的复合型人才。北京大学李猛院长作联盟年度工作报告,在报告中,李院长强调在AI时代,我们面临着AI课程建设以及AI对高等教育冲击的双重挑战,我们需要在伦理规范和教学实践中,积极应对这些挑战,探索在AI时代如何培养全面发展的人才,并构建通识教育的新形。

在艺术教育专题研讨中,中国美院许江教授以礼、山、艺三境阐释东方艺术教育内核。将人文情怀融入自然意象,塑造生命与时空对话的审美体系;针对当前学科调整中艺术理论被割裂的问题,他呼吁坚守义理兼修传统,反对过度专业化,提出“审美经验激活人性灵智”的教育观。

杨燕迪教授指出AI在数据整合、逻辑推演及翻译领域优势显著,但其线性思维无法替代艺术教育的核心——具身性与个别性。面对AI对博闻强记式教育的冲击,我们可以强化具身化艺术实践,通过肢体沉浸培育感性认知;深化经典作品个体化解读,激活不可复制的审美判断;重构教育目标,从知识传授转向价值建构,培育对生命本质(生老病死、爱恨情仇)的体悟能力。

杨燕迪教授指出AI在数据整合、逻辑推演及翻译领域优势显著,但其线性思维无法替代艺术教育的核心——具身性与个别性。面对AI对博闻强记式教育的冲击,我们可以强化具身化艺术实践,通过肢体沉浸培育感性认知;深化经典作品个体化解读,激活不可复制的审美判断;重构教育目标,从知识传授转向价值建构,培育对生命本质(生老病死、爱恨情仇)的体悟能力。

复旦大学孙向晨教授向大家介绍了复旦着力破解综合性大学艺术资源短板,通过跨院系师资整合、数字技术赋能,构建起“审美浸润-创意实践-价值引领”三维育人生态,为AI时代培养兼具人文情怀与创新思维的复合型人才奠定基础。

复旦大学孙向晨教授向大家介绍了复旦着力破解综合性大学艺术资源短板,通过跨院系师资整合、数字技术赋能,构建起“审美浸润-创意实践-价值引领”三维育人生态,为AI时代培养兼具人文情怀与创新思维的复合型人才奠定基础。

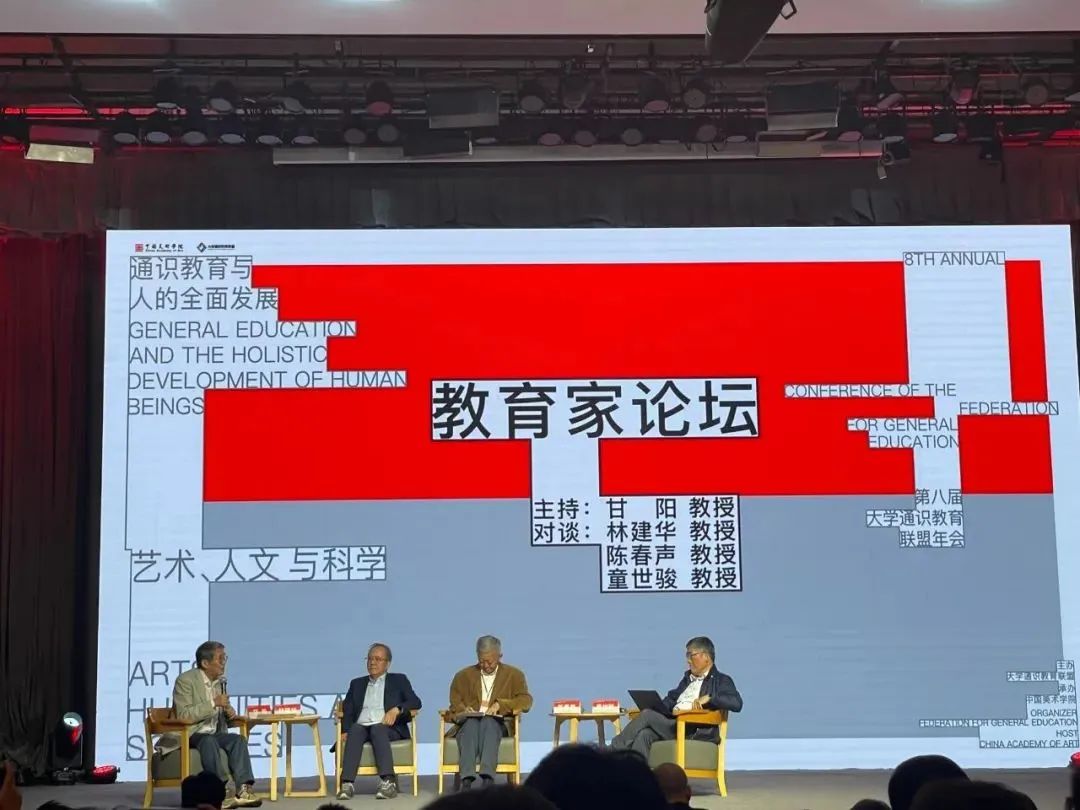

在教育家论坛环节,林建华、陈春声、童世骏都提出了自己对AI时代通识教育的思考。林建华教授说,AI时代倒逼大学教育重构知识培养范式,需从客观知识传授转向个人隐性知识建构。科学知识的客观性虽可被AI系统化掌握,但融合情感体验、生命阅历的个体化认知(如批判思维、独创见解)方为创新之源。大学教育应着力培育质疑精神,通过人文社科与科学教育的碰撞激发思辨能力,强化不可算法化的人文素养。陈春声教授说人文学科应坚守思想生产本位,顶尖大学须以“出思想”为使命重构文科教育范式。社会科学须强化基础研究,推动法律、新闻等学科与理工科交叉培养。AI浪潮倒逼教育理念革新,我们要摒弃工具化思维,建立“伙伴式”人机共学模式,重点培育与AI对话、相互训练的能力。童世骏教授分享到,教育本质在于主体间智慧传承,强调师生互动中眼神、语调、即兴对话构成的不可算法化的人文浸润。AI作为思维伴侣虽可以辅助研究,但无法替代校园生活中代际积累的文明传递。上海纽约大学构建的“跨国界流动+人本教育”模式,正重构全球化时代大学的存在形态与价值坐标。

在教育家论坛环节,林建华、陈春声、童世骏都提出了自己对AI时代通识教育的思考。林建华教授说,AI时代倒逼大学教育重构知识培养范式,需从客观知识传授转向个人隐性知识建构。科学知识的客观性虽可被AI系统化掌握,但融合情感体验、生命阅历的个体化认知(如批判思维、独创见解)方为创新之源。大学教育应着力培育质疑精神,通过人文社科与科学教育的碰撞激发思辨能力,强化不可算法化的人文素养。陈春声教授说人文学科应坚守思想生产本位,顶尖大学须以“出思想”为使命重构文科教育范式。社会科学须强化基础研究,推动法律、新闻等学科与理工科交叉培养。AI浪潮倒逼教育理念革新,我们要摒弃工具化思维,建立“伙伴式”人机共学模式,重点培育与AI对话、相互训练的能力。童世骏教授分享到,教育本质在于主体间智慧传承,强调师生互动中眼神、语调、即兴对话构成的不可算法化的人文浸润。AI作为思维伴侣虽可以辅助研究,但无法替代校园生活中代际积累的文明传递。上海纽约大学构建的“跨国界流动+人本教育”模式,正重构全球化时代大学的存在形态与价值坐标。

12日下午是会议分论坛,本次会议共设置“艺术经典与审美教育”、“艺术教育与人文教育的贯通”、“通识核心课程与经典研读”、“书院制与人才培养”、“实践教学与应用人才的培养”、“人工智能:科学与人文的新视野”等6个主题论坛。我校兄弟院校泰山科技学院谢承红常务副校长在“书院制与人才培养”主题论坛做题为《应用型本科院校全员书院制育人模式的研究与实践》的报告,他以泰科为例,分享了集团三校一致的全员书院制育人模式,得到与会专家的肯定与认可;我校兄弟院校重庆移通学院远景学院赵丹老师在“实践型教学与应用人才的培养”主题论坛分享了我们远景学院模式下艺术类通识课程体验式教学的创新经验,与会专家纷纷点赞。

12日下午是会议分论坛,本次会议共设置“艺术经典与审美教育”、“艺术教育与人文教育的贯通”、“通识核心课程与经典研读”、“书院制与人才培养”、“实践教学与应用人才的培养”、“人工智能:科学与人文的新视野”等6个主题论坛。我校兄弟院校泰山科技学院谢承红常务副校长在“书院制与人才培养”主题论坛做题为《应用型本科院校全员书院制育人模式的研究与实践》的报告,他以泰科为例,分享了集团三校一致的全员书院制育人模式,得到与会专家的肯定与认可;我校兄弟院校重庆移通学院远景学院赵丹老师在“实践型教学与应用人才的培养”主题论坛分享了我们远景学院模式下艺术类通识课程体验式教学的创新经验,与会专家纷纷点赞。

在13日上午的主论坛演讲中,中国美术学院、清华大学、浙江大学、香港中文大学以及厦门大学的专家教授通过具体案例向与会教师展现AI时代通识教育的走向与反思。中国美术学院牟森教授以叙事性课程观照个体与社会、家国的关系;清华大学唐克扬探讨教学空间与教育目标的动态适配;浙江大学孙凌云教授主张大模型时代需强化问题建构能力培养;香港中文大学李行德教授从语言学角度反思了人工智能对人类的赋能与消能、厦门大学朱菁教授强调了人工智能时代终身学习的必要性。

在13日上午的主论坛演讲中,中国美术学院、清华大学、浙江大学、香港中文大学以及厦门大学的专家教授通过具体案例向与会教师展现AI时代通识教育的走向与反思。中国美术学院牟森教授以叙事性课程观照个体与社会、家国的关系;清华大学唐克扬探讨教学空间与教育目标的动态适配;浙江大学孙凌云教授主张大模型时代需强化问题建构能力培养;香港中文大学李行德教授从语言学角度反思了人工智能对人类的赋能与消能、厦门大学朱菁教授强调了人工智能时代终身学习的必要性。

会议最后,专家学者们最终达成了技术时代教育共识:教育本质在于培养善用技术而不被异化的完整人格。甘阳教授在大会总结中提出“教育本质重构论”,主张通识教育需超越知识传授维度,聚焦人类主体性的守护。他认为,艺术与人文教育是培养“不被技术工具化”的关键路径:通过审美体验激发灵智,通过经典研读深化社会认知,最终实现知识习得、人格养成与自由思考能力的立体统一。

参会教师心得:

1.人文学科危机的三重根源

当前文科遭遇的质疑源于技术替代焦虑(AI可完成基础文献分析)、实用主义思潮(文科难以直接创造经济价值)及学科自我封闭(部分研究脱离现实需求)的叠加效应。这种危机在高等教育领域表现为“文科大撤退”现象,部分院校削减文科专业规模,折射出社会对人文价值的认知偏差。

2.人文学科不可替代的三大支点

文科在人工智能时代具有三大核心价值:伦理导航者(为技术发展划定道德边界)、文化阐释者(维系文明传承与价值共识)、思维塑造者(培养批判性思考与创造性表达)。尤其在生成式AI普及的当下,人类独有的价值判断、情感共鸣和哲学思辨能力,恰是文科教育的核心竞争力。

3.新文科的四个转向

新文科建设应首先实现研究范式从学科壁垒转向问题导向,如通过“文科通识”构建跨领域知识网络;其次,新文科的教育目标要从技能传授转向思维锻造,培养“AI不可复制的思想者”;第三,新文科的社会角色应从被动适应转向主动引领,深度参与科技伦理、数字人文等前沿议题;最后,新文科的评价体系要从量化指标转向价值创造,建立符合文科特质的评估标准。

新文科不应沦为技术附庸,而应成为照亮文明前路的火炬。在算法主导的时代,人文精神既是防止技术异化的解毒剂,更是激发创新灵感的源头活水。当前文科转型的关键,在于找到守正与创新的平衡点——既要守护人文研究的本质价值,又要主动拥抱技术变革带来的方法论革新。

——通识教学部 赵云

北京大学元培学院李猛院长在第八届大学通识教育联盟年会上分享了中国大学文化素质教育和通识教育的发展历程,从2015年到2025年,是通识教育广泛开展阶段,有以下三个特征,一是通识教育是本科教育的有机组成部分,二是通识教育与专业教育相结合,三是持续建构通识教育课程体系。从2025年到未来,将是通识教育深化推进阶段,通识教育要回归人的全面发展,重视美育,重视劳动教育,促进学生的终身学习。未来的通识教育发展方向是什么?这让我想到中国美术学院建校之初,蔡元培先生提出“美育救国”的理念,强调艺术教育不仅要培养创作能力,还要肩负文化传承与社会责任。在他的倡导下,林风眠担任首任校长,推动中西文化融合,强调艺术与生活、传统与现代的结合。英国的贡布里希艺术史家曾说:“人文学者真正不同于自然科学家之处正在于他对了解与探索两者所持的价值观不同。了解莎士比亚或者米开朗基罗比对他们进行探索更重要。探索很可能没有新的收获,但是从了解中却能得到欢乐和充实。”这都与本次大会的主题高度一致,艺术、人文与科学——通识教育与人的全面发展。值得思考的是,如何穿越物理世界现象的迷雾增强对真实世界的感知,塑造学生的内心体验和审美能力?如何在大数据AI背景下创新教学模式提升学生的课堂体验,是通识教师当前阶段共同的课题。

——远景学院 段永健

在AI技术重构艺术教育生态的背景下,我参加了第八届通识教育联盟年会暨第六届中国艺术教育论坛。

当AI可精准复刻蒙娜丽莎的微笑时,艺术教育更需守护人类独有的生命温度。AI虽具备知识生成优势,但传统教育模式需向培养批判性思维转型。本次会议的教育家论坛强调艺术教育的具身性本质,认为音乐表演、绘画创作中身心交融的体验不可替代,艺术家的个别性表达构成AI创作的永恒短板。

论坛中我还看到了北京电影学院人文学部以“三发现”(审美、思想、人性)为核心构建新文科体系,通过跨学科课程与创作实践培养“学以成人”的复合型人才;重庆移通学院实践显示:美育课程需突破学生基础薄弱的困境,采用“问题导向+沉浸感知”的教学模式。如将古罗马艺术与现代平台理念结合,通过博物馆参观、道具制作等情境教学激发创造力。在此背景下,教师角色正从知识传授者转向“美的唤醒者”,通过开放性命题设计和文化主体意识培养,引导学生超越标准答案思维。

此次论坛让我意识到,真正的艺术教育应构建数字时代的灵魂坐标系。未来教育需在AI辅助与人文浸润间找到平衡点,通过具身实践激活生命体验,让每个年轻个体在技术洪流中保持人文之光。这种教育革新不仅发生在学术殿堂,更将在无数教室与工作室里,生长出超越技术局限的人文之花。

——电影评论中心 周立萌

为期两日的学术会议,恰似一场思想的风暴。那些关于“AI与人文教育”的激烈辩论,让我不断叩问教育的本质:在技术迭代的加速度中,我们究竟要为未来培养怎样的“人”?

关于“文科衰弱论”的圆桌讨论令人深思。专家们分享的数据触目惊心:2024年全国高校人文专业平均就业率低于工科38%,但人文通识课选修人数反增21%。这矛盾现象背后,是年轻人对“人的完整性”的渴求。

会议首日聚焦“AI与文科教育本质重构”。学界普遍认为,当技术能够替代知识存储、文本生成等基础能力时,高等教育必须回归“元问题”追问:大学教育的核心目标应从知识传递转向思维锻造。针对“文科衰弱论”,多数学者指出,人文学科的价值恰恰在于其对抗工具理性的批判性——通过人文知识的个体性内化,激发学生突破认知惯性的思辨能力。这一逻辑与我院科幻文学课程中强调的“未来叙事批判”不谋而合:在AI生成文本的精确性面前,人类创作者需通过价值预设的解构与重建,守护思想实验的原创性空间。

在“AI是否消解人文独特性”的争论中,我联想到学期末发布的期末作业的“AI协同创作科幻小说”。要求学生用ChatGPT生成科幻故事框架后,以人类作者身份进行“叙事叛逃”:或颠覆AI设定的完美结局,或在机器逻辑的裂缝处植入荒诞隐喻。

“新艺科”论坛以音乐为切入口,颇具启示。某音乐学院教授对比贝多芬《命运》与德彪西《月光》的AI解析实验:算法能精准拆分和弦结构,却无法捕捉贝多芬在耳聋困境中迸发的生命意志,或德彪西对光影流动的刹那直觉。这恰揭示了艺术教育的不可替代性——培养机器无法复制的“元感知”。

第二日研讨聚焦“空间驱动的通识课程重构”。《从通识空间到空间驱动的通识课程》报告指出,AI时代教学需突破传统知识平面,构建“跨媒介-多维度”知识生产体系。以家庭编年史课程为例,学生通过剧本创作、微缩景观建模、跨年代影像合成等技术,将线性历史解构为可交互的空间叙事。此类课程设计以“空间”为认知引擎,每章节均嵌入技术工具链,引导学生在数据挖掘、虚拟重建等实践中自主衍生学习路径,使通识教育从知识普及升维为立体化的认知生态建构,实现科技赋能下人文思维的拓扑生长。

——太古科幻学院 刘奕坤