2024年10月26日,中山大学艺术学院主办的“第二届比较电影学论坛”在中山大学南校园人馆如期举行,我校电影评论中心的赵静老师和闫莹老师收到邀请参加了此次学术论坛。

此次论坛虽然规模不大,但高手如云,学术大咖和优秀的博士均来到此次论坛并汇报了学术成果。理论视角之新颖、学术切口之精准、文章写作之深邃,使亲临现场的我获益匪浅。

此次论坛虽然规模不大,但高手如云,学术大咖和优秀的博士均来到此次论坛并汇报了学术成果。理论视角之新颖、学术切口之精准、文章写作之深邃,使亲临现场的我获益匪浅。

来自北京大学的李道新教授以“数字人文与比较电影学”为题,说到“软件定义世界,计算引领未来”时代,知识由生产转换为生成,AI正走向具身智能,指出在这一时代下一种未来的电影研究方向。中国艺术研究院的赵卫防教授谈到,比较电影学是基于“跨文化”的比较视角,香港电影基于香港文化异质性而形成多元“港味”表现。这一表现体现在第一,以人本为中心的港式人文理念,对生命个体的生存和情感状态的关注;第二,明星制下的类型化路线,类型多样化但遵从主体类型坚守原则和节制性原则;第三,粤语文化语境下的在地性,粤语台词在重音与顿挫上富有更多的情感变化;第四是优生态创作链,香港电影中含更多的细节和桥段,故事由此串联,意念再从中生成,表现出和传统内地电影截然相反的创作链。西南大学的虞吉教授指出探知中国电影的“三维度”论,首先,是中国电影的发生学探知,分为1897-1905年的放映观看史和1905年的北京“丰泰现象”;其次,是中国电影的生成学考释,聚焦于语境圈场与新旧博弈中传奇(叙事)的历史文化输送,以郑正秋的剧影行状为例证实了历史文化输送的模式;最后为中国电影的影片形态学锚定。虞吉教授以史为鉴阐释了中国电影的“三维度”论。中山大学的陈阳教授从影响研究、平行研究到创新研究,更多提出了比较电影视角下的问题,如费穆、王家卫的电影蒙太奇与经典蒙太奇有何异同?深层的美学思想如何得以揭示?人工智能技术何以解决上述问题?爱森斯坦、斯坦尼斯拉夫斯基、梅耶荷德为什么能看懂梅兰芳的京剧等等,从中国电影理论探讨了话语笼罩与理论突破。来自四川师范大学的谢建华教授认为理论研究的本质是一种“社交”行为,面向普遍的“我思”,这一行为含有极强的主观性,我们对知识原创性的理解是否需要反思,所谓的知识创新,实质是用一座图书馆创建另一座图书馆。电影研究的创新则是知识创新与知识混合的问题。最后一位是来自中国传媒大学的范小青副教授聚焦于韩国导演朴赞郁的电影进行了案例分析,“洋为中用”成为韩国文化多元出海的途径,通过差异者之间的对话产生了美学上的相互碰撞,形成了新的思想和美学,以表达对“他者文化”的态度并参与进“全球叙事”,实现了双向传播。以致敬的方式,将民族与世界重新组合。用特色鲜明的模糊性语言释放感性情绪。诸位学者深入浅出分享了研究成果,兼具理论思考、学术价值与时代意义。

来自北京大学的李道新教授以“数字人文与比较电影学”为题,说到“软件定义世界,计算引领未来”时代,知识由生产转换为生成,AI正走向具身智能,指出在这一时代下一种未来的电影研究方向。中国艺术研究院的赵卫防教授谈到,比较电影学是基于“跨文化”的比较视角,香港电影基于香港文化异质性而形成多元“港味”表现。这一表现体现在第一,以人本为中心的港式人文理念,对生命个体的生存和情感状态的关注;第二,明星制下的类型化路线,类型多样化但遵从主体类型坚守原则和节制性原则;第三,粤语文化语境下的在地性,粤语台词在重音与顿挫上富有更多的情感变化;第四是优生态创作链,香港电影中含更多的细节和桥段,故事由此串联,意念再从中生成,表现出和传统内地电影截然相反的创作链。西南大学的虞吉教授指出探知中国电影的“三维度”论,首先,是中国电影的发生学探知,分为1897-1905年的放映观看史和1905年的北京“丰泰现象”;其次,是中国电影的生成学考释,聚焦于语境圈场与新旧博弈中传奇(叙事)的历史文化输送,以郑正秋的剧影行状为例证实了历史文化输送的模式;最后为中国电影的影片形态学锚定。虞吉教授以史为鉴阐释了中国电影的“三维度”论。中山大学的陈阳教授从影响研究、平行研究到创新研究,更多提出了比较电影视角下的问题,如费穆、王家卫的电影蒙太奇与经典蒙太奇有何异同?深层的美学思想如何得以揭示?人工智能技术何以解决上述问题?爱森斯坦、斯坦尼斯拉夫斯基、梅耶荷德为什么能看懂梅兰芳的京剧等等,从中国电影理论探讨了话语笼罩与理论突破。来自四川师范大学的谢建华教授认为理论研究的本质是一种“社交”行为,面向普遍的“我思”,这一行为含有极强的主观性,我们对知识原创性的理解是否需要反思,所谓的知识创新,实质是用一座图书馆创建另一座图书馆。电影研究的创新则是知识创新与知识混合的问题。最后一位是来自中国传媒大学的范小青副教授聚焦于韩国导演朴赞郁的电影进行了案例分析,“洋为中用”成为韩国文化多元出海的途径,通过差异者之间的对话产生了美学上的相互碰撞,形成了新的思想和美学,以表达对“他者文化”的态度并参与进“全球叙事”,实现了双向传播。以致敬的方式,将民族与世界重新组合。用特色鲜明的模糊性语言释放感性情绪。诸位学者深入浅出分享了研究成果,兼具理论思考、学术价值与时代意义。

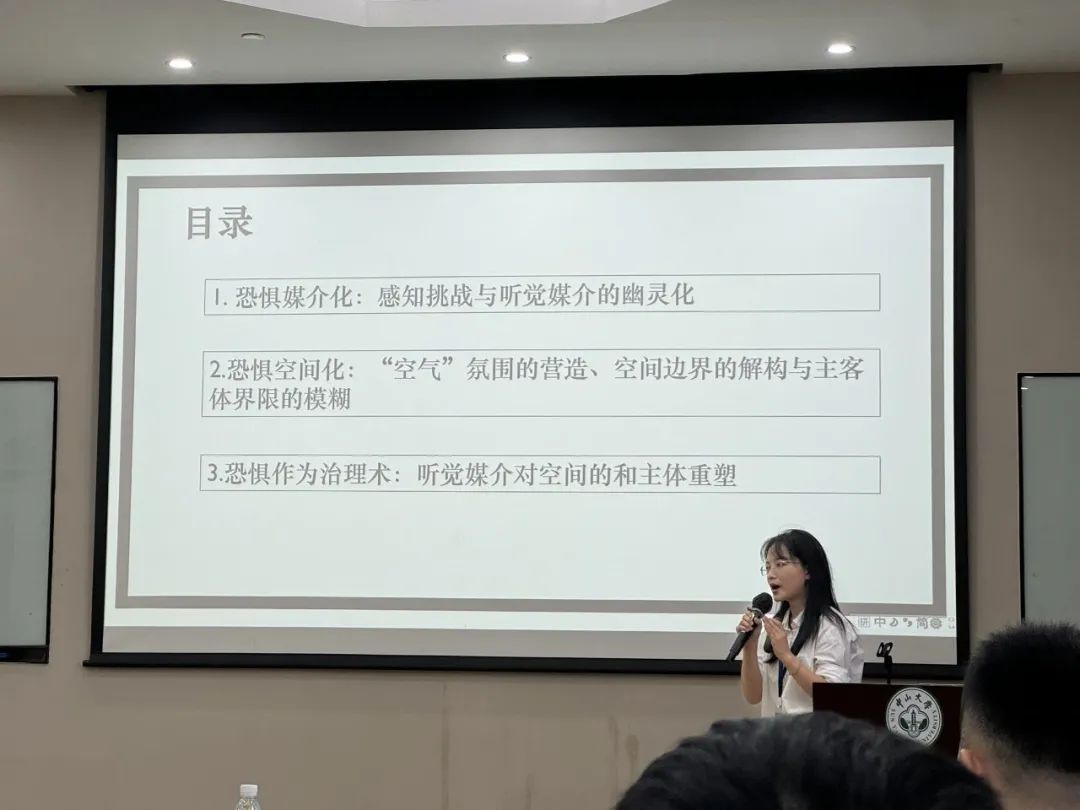

在下午的青年学者论坛中,从电影史论和电影理论两个维度进行汇报分享。其中文静博士的文章“亡灵之声、他者之耳与技术恐惧:民国电影中的幽灵媒介”、赖荟如博士的文章“早期电影运动之‘吸引力’——从‘风吹树叶’谈起”、周子恒助理教授的文章“可见的电波:香港‘天空小说’改编电影研究”的汇报使我印象深刻,细致的角度切入、深刻的理论联系和聚焦的案例解说,由浅入深厘清了课题的言说。趣味性的问题和深刻性的理论对于我们在教研中有很大的提示性作用,引发兴趣、好奇探究和思维延伸更利于电影通识课的教与学模式。

在下午的青年学者论坛中,从电影史论和电影理论两个维度进行汇报分享。其中文静博士的文章“亡灵之声、他者之耳与技术恐惧:民国电影中的幽灵媒介”、赖荟如博士的文章“早期电影运动之‘吸引力’——从‘风吹树叶’谈起”、周子恒助理教授的文章“可见的电波:香港‘天空小说’改编电影研究”的汇报使我印象深刻,细致的角度切入、深刻的理论联系和聚焦的案例解说,由浅入深厘清了课题的言说。趣味性的问题和深刻性的理论对于我们在教研中有很大的提示性作用,引发兴趣、好奇探究和思维延伸更利于电影通识课的教与学模式。

会后赵静老师与谢建华教授就“影视改编”的问题进行了探讨,如何立足新时代选取新理论切入新视角去研究传统问题是时代赋予我们的新命题。通过参加此次学术会议,不仅对学术前沿观点有了深刻的理解,对接下来的教学工作的改进也获得一定启发。

会后赵静老师与谢建华教授就“影视改编”的问题进行了探讨,如何立足新时代选取新理论切入新视角去研究传统问题是时代赋予我们的新命题。通过参加此次学术会议,不仅对学术前沿观点有了深刻的理解,对接下来的教学工作的改进也获得一定启发。

编 辑:张思舒

责 编:赵 静