观影指数:6.0

观影指数:6.0

Film Review Center & Film Club

郭磊 评分:6.0

上下滑动查看

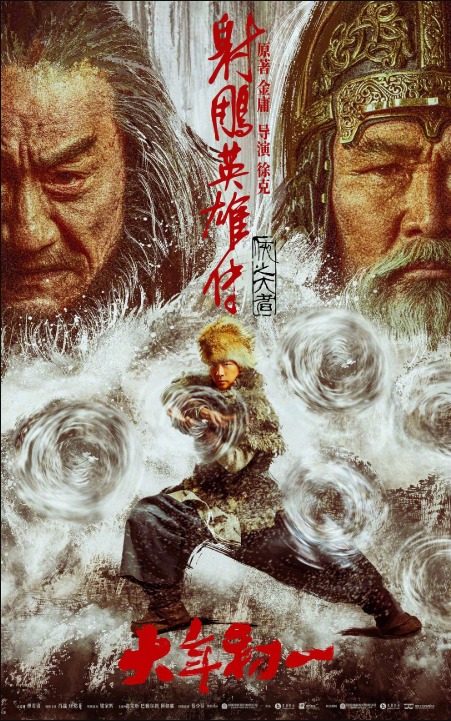

近年来,武侠类型影视剧在国内创作中呈现疲态,经典武侠题材的影视化改编更是稀缺。作为以武侠美学独树一帜的导演,徐克此次执导《射雕英雄传:侠之大者》(以下简称《侠之大者》)于春节档上映无疑承载了观众的极高期待。然而,映后的观众口碑却陷入两极争议:支持者认为徐克以“侠之大者”为切口,赋予郭靖“忧国忧民”的现代英雄特质;反对者则诟病其削弱了原著中江湖儿女的情义纠葛,将“射雕”简化为政治寓言。这种分歧本质上是经典重述中“作者性”与“大众记忆”的冲突——导演如何在尊重文本基因的同时,注入当下的文化思考?

影片片名的核心“侠之大者”四字,不同于以往版本对“靖蓉恋”或“华山论剑”的侧重,将叙事重心置于蒙古大军借道伐宋的历史背景中,郭靖与黄蓉的关系被简化为“互相寻找”的辅线,而“家国仇恨”成为驱动故事的核心矛盾。这种重构使得“侠”的内涵从“快意恩仇”转向“天下兴亡”,江湖侠客被迫直面庙堂权谋,金庸笔下的“侠义”由此被赋予强烈的现实政治色彩。

这一改编意图在“郭靖对峙蒙古大汗”的高潮场景中达到顶点。面对大汗“南征北伐方为英雄”的质问,郭靖直言回应:“真英雄非开疆拓土,而是忧国忧民。”同时,面对如此困局,徐克并未让郭靖以武力破局,而是借“侠之大者”说服大汗撤军——此处“侠”的力量不再是降龙十八掌的刚猛,而是以理服人的道义担当。这种处理虽偏离原著中“襄阳守城”的悲壮结局,却契合当代对“非暴力抗争”的价值认同,彰显徐克对“侠义”的现代性解构。

值得玩味的是,影片对“侠之大者”的诠释始终与郭靖的身份困境交织。作为在蒙古长大的汉人,他的“双重血缘”成为悲剧性宿命:一面是有着养育之恩的蒙古大汗,另一面是母亲赐予的尽忠报国遗训。若说“家国叙事”是影片的表层结构,那么郭靖的身份认同危机则构成其深层精神内核。金庸原著中,郭靖的“侠之大者”体现为“为国为民”的朴素信念,而徐克进一步将其提炼为“现代性困境”——个体如何在多重身份标签下坚守伦理底线?

这一思考在“西毒刺杀大汗”段落中尤为凸显。当走火入魔的欧阳锋突袭蒙古大营,郭靖本能地以武功护驾。此处,徐克以高速剪辑与手持摄影营造混乱,郭靖的武打动作毫无潇洒可言,反而充满挣扎与滞重。救下大汗后,他却以性命要挟蒙军止战,郭靖的“侠”不再是金庸笔下浑然天成的道德完人,而是在忠义两难中反复摇摆的“凡人”。徐克借此消解了传统武侠的浪漫主义光环,将侠义精神落地为具体的历史情境与人性抉择。

然而,这种改编亦引发“过度解构”的质疑。例如,原著中郭靖坚守襄阳的史诗性被弱化为“个人英雄主义”的冒险,黄蓉的智谋被简化为辅助性功能,甚至“华山论剑”的武林盛事仅以蒙太奇片段草草带过。对此,徐克在访谈中回应:“经典的重述不是复刻,而是对话。今天的观众需要看见侠客如何在与现实的碰撞中重新定义自己。”

《侠之大者》的争议性,恰折射出经典武侠影视化改编的集体焦虑:是成为怀旧的文化标本,还是转型为当下的精神镜像?徐克选择了一条冒险之路——以“侠之大者”为名,将郭靖从武侠符号还原为政治语境中的普通人,并试图在国家叙事与个体命运之间建立新的伦理连接。尽管影片在节奏把控与配角塑造上稍显生硬,但其对“侠义”的现代诠释,无疑为武侠类型注入了一剂强心针。

编 辑:杨茜然

责 编:郭 磊