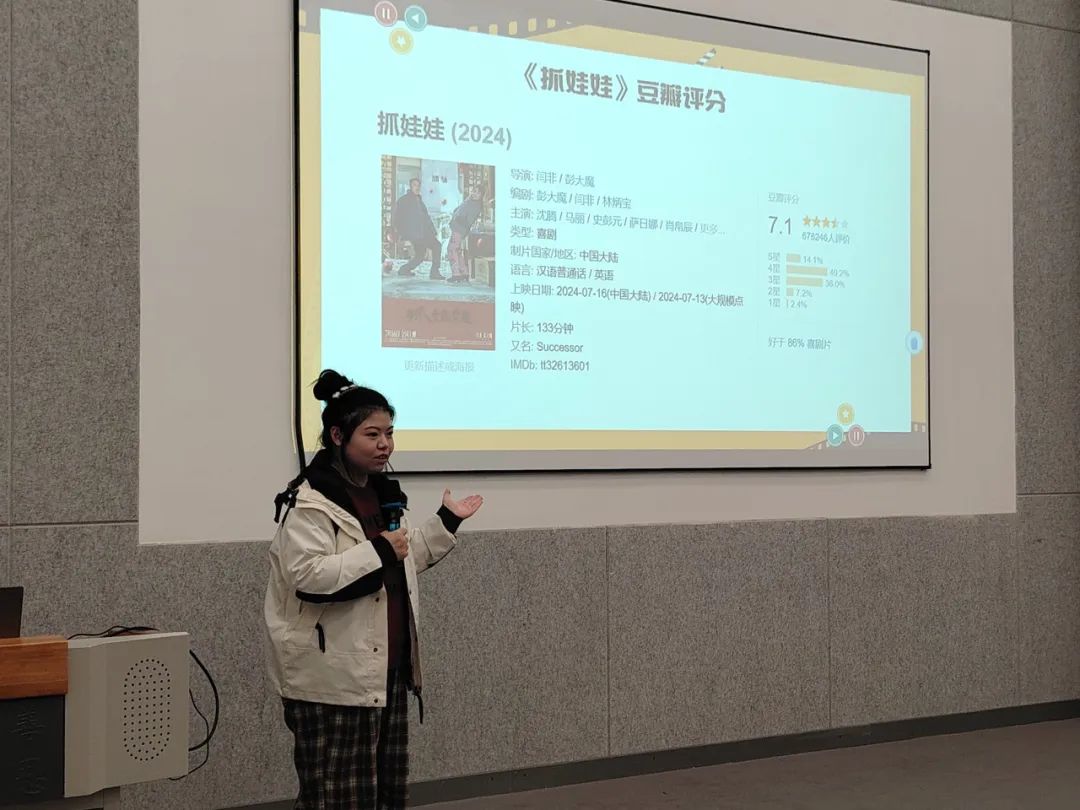

12月6日下午,电影评论中心张英老师开展了以“《抓娃娃》——荒诞喜剧背后的教育深思”为主题的电影讲座,本次讲座吸引了很多对该电影感兴趣的学生前来参加。张老师对该影片背后的家庭教育、人性探讨等多个方面,与在场的同学进行了深入的交流和探讨。

活动伊始,“你觉得抓娃娃是一种怎样奇妙的体验呢?”这样一句充满趣味的小互动,瞬间点燃了现场同学们的热情,拉近了彼此间的距离。张老师强调:大多数人都有过抓娃娃的经历,玻璃柜里的娃娃宛如一只只“待宰的羔羊”,毫无自主权和选择权。就像我们今天看到的这部影片《抓娃娃》一样,马继业活在一个巨大的谎言之中,他并不知道,他家的“贫穷”只是父母精心编织的假象,他所接触到的一切,都经过了精心的安排,他完全没有了自主权和选择权,当马继业得知真相的那一刻,他感觉自己的世界彻底崩塌了,他无法接受自己一直以来深信不疑的一切,都只是一场精心策划的骗局。通过对影片简单的回顾,张老师逐步引导同学们思考其中所反映的教育问题。

活动伊始,“你觉得抓娃娃是一种怎样奇妙的体验呢?”这样一句充满趣味的小互动,瞬间点燃了现场同学们的热情,拉近了彼此间的距离。张老师强调:大多数人都有过抓娃娃的经历,玻璃柜里的娃娃宛如一只只“待宰的羔羊”,毫无自主权和选择权。就像我们今天看到的这部影片《抓娃娃》一样,马继业活在一个巨大的谎言之中,他并不知道,他家的“贫穷”只是父母精心编织的假象,他所接触到的一切,都经过了精心的安排,他完全没有了自主权和选择权,当马继业得知真相的那一刻,他感觉自己的世界彻底崩塌了,他无法接受自己一直以来深信不疑的一切,都只是一场精心策划的骗局。通过对影片简单的回顾,张老师逐步引导同学们思考其中所反映的教育问题。

在家庭教育方面,讲座中重点探讨了影片中马成钢一家对儿子的教育方式及其背后的深层原因。马成钢为了培养儿子的“吃苦”精神,不惜制造假象,假装贫苦,甚至让外公外婆配合装贫接受“安检”才能进入家门。这种虚伪的教育方式不仅令人啼笑皆非,更深刻地反映了现代家庭教育中普遍存在的虚伪性、控制与自私。张老师剖析道,这种教育模式的根源在于家长们对孩子未来前景的深深忧虑与不安,以及对教育真谛的误读和偏离。它剥夺了孩子直面未知挑战的机会,束缚了其自由成长的潜力,甚至可能导致孩子厌学、情绪低落等问题。张老师这时巧妙地融合了我校的完满教育理念,让同学们珍惜我们当下的教育氛围和教育环境。

在家庭教育方面,讲座中重点探讨了影片中马成钢一家对儿子的教育方式及其背后的深层原因。马成钢为了培养儿子的“吃苦”精神,不惜制造假象,假装贫苦,甚至让外公外婆配合装贫接受“安检”才能进入家门。这种虚伪的教育方式不仅令人啼笑皆非,更深刻地反映了现代家庭教育中普遍存在的虚伪性、控制与自私。张老师剖析道,这种教育模式的根源在于家长们对孩子未来前景的深深忧虑与不安,以及对教育真谛的误读和偏离。它剥夺了孩子直面未知挑战的机会,束缚了其自由成长的潜力,甚至可能导致孩子厌学、情绪低落等问题。张老师这时巧妙地融合了我校的完满教育理念,让同学们珍惜我们当下的教育氛围和教育环境。

在人性探讨方面,讲座中深入剖析了影片中马继业的觉醒过程及其对人生真谛的探索。马继业在虚假世界中逐渐觉醒,表达了对“真实生活”的向往。他渴望摆脱父母的过度控制,追求自由和独立。这种觉醒不仅是对虚假世界的反抗,更是对人生真谛的探索。主讲人强调,真诚与体验在人生中至关重要。每个人都应追求真实的生活,亲身体验生活的酸甜苦辣,而不是被他人安排好的“剧本”所束缚。

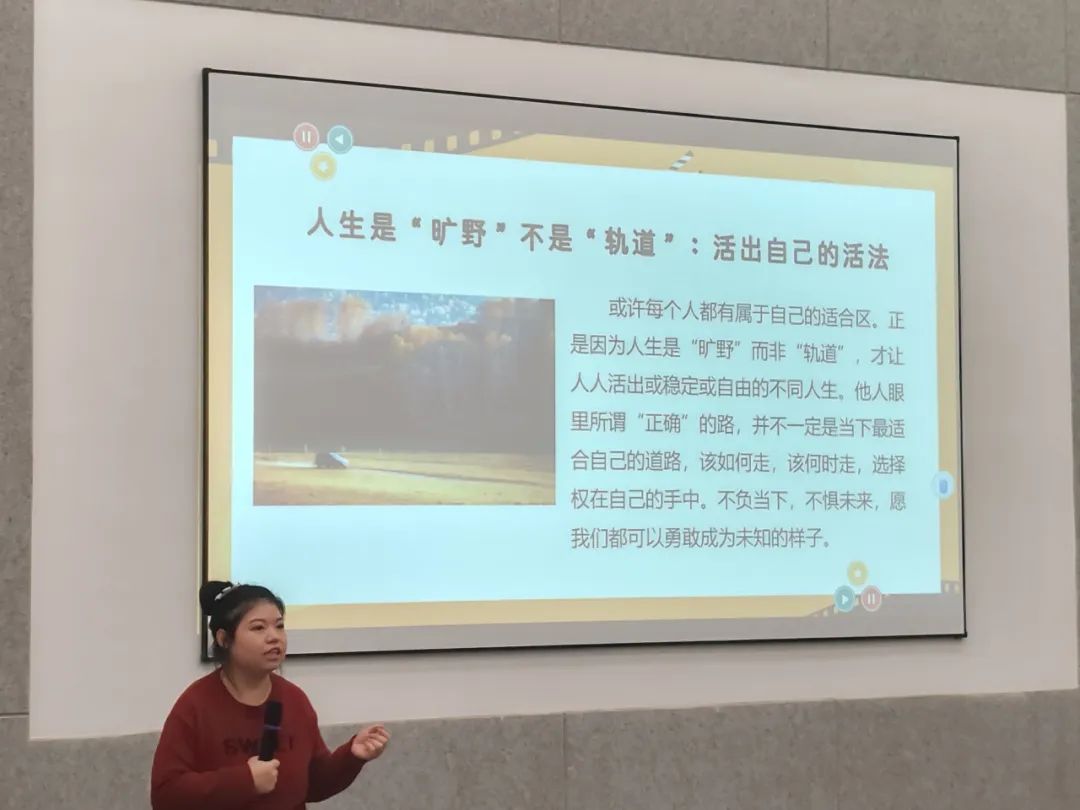

讲座最后,张老师与学生们进行了互动环节,回答了学生们关于影片和教育问题的提问。他鼓励学生们要勇于面对虚伪和控制的环境,通过自我觉醒和历史记忆来摆脱束缚,追求自由和独立。同时,她也送给了学生们一句话:“人生是‘旷野’不是‘轨道’,活出自己的活法。”这句话寓意着人生不应被固定的模式和框架所限制,而应勇敢地探索未知,追求自己的梦想和真实的生活。

讲座最后,张老师与学生们进行了互动环节,回答了学生们关于影片和教育问题的提问。他鼓励学生们要勇于面对虚伪和控制的环境,通过自我觉醒和历史记忆来摆脱束缚,追求自由和独立。同时,她也送给了学生们一句话:“人生是‘旷野’不是‘轨道’,活出自己的活法。”这句话寓意着人生不应被固定的模式和框架所限制,而应勇敢地探索未知,追求自己的梦想和真实的生活。

学生反馈

Film Review Center & Film Club

郭佳荣

上下滑动查看

《抓娃娃》这部电影, 不仅仅是喜剧片,也是一部关于教育题材的影片,影片中的穷养孩子”,其实也是精神富养, 精心设计了孩子生活环境及一切周边人事物。家穷让孩子多读书, 跑步上下学锻炼了身体,数理化英语文史地全面培养。精心的设计让人有种《楚门的世界》 的感觉,但又没有那么压抑。或许每个人都拥有一个适合自己的舒适区。人生如同一片旷野,而非预设的轨道,这使得每个人的人生轨迹或稳定或自由。在他人眼中看似“正确”的道路,未必就是最适合当下的选择。如何行走,何时出发,决定权在于自己。活在当下,无畏将来,愿我们都能勇敢地迎接未知的自己。

周碧薇

上下滑动查看

沈腾的《抓娃娃》令人捧腹且深思。他以独特幽默演绎抓娃娃趣事,那夸张表情、诙谐动作,使影院笑声不断。从紧盯娃娃的专注到抓到后的得意,沈腾将简单事变得趣味横生。

影片不仅是搞笑,更在欢笑间隙让我思考生活。抓娃娃如同追逐梦想,有期待有失落。沈腾让我们看到,即使是小确幸的渴望,也能带来欢乐与动力,让人在平凡中找到不凡光芒。就像老师说的一样“人生是旷野,不是轨道”,要活出自己的活法。

顾玉东

上下滑动查看

影片以抓娃娃为隐喻,探讨了家庭教育、成长、梦想等诸多现实问题。如马成钢和春兰为了让儿子马继业成才,采用极端的“穷养”教育方式,引发观众对家庭教育中控制与爱、挫折教育的边界等问题的思考;结尾马继业冲破父母控制,也象征着孩子对自由成长的追求。沈腾和马丽的搭档默契依旧,他们的表演是影片的一大亮点 。沈腾那标志性的夸张表情和肢体语言,马丽独特的魅力与情感层次,让许多搞笑桥段生动有趣,两人的互动也逗得观众捧腹大笑,比如电影开场的一系列情节就迅速抓住观众眼球,将开心麻花的幽默风格展现得淋漓尽致。

工作人员:吴依蕊 郭佳荣 张思舒

编 辑:杨茜然

责 编:张 英